遊於藝-藝術游正濱

http://www.readingtimes.com.tw/ReadingTimes/ProductPage.aspx?gp=productdetail&cid=rtxb(SellItems)&id=XB0061&p=excerpt&exid=36246

|

|

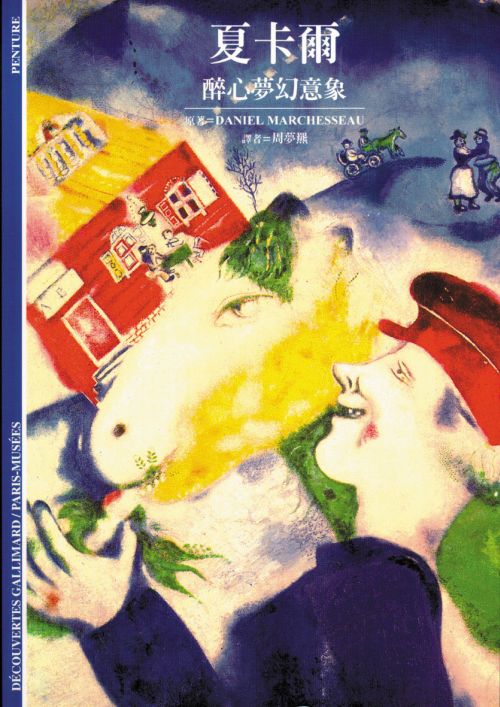

夏卡爾(XB0061)──醉心夢幻意象

類別: 百科‧圖鑑>發現之旅 |

▼ 書摘 1

1887年7月7日,在離立陶宛邊境不遠的白俄羅斯維捷布斯克(Vitebsk),莫伊希‧塞加爾(Moyshe

Segal)誕生在一個講意第緒語(Yiddish)的猶太教哈西德(Hassidic)教派家庭中。父親扎哈爾(Zakhar)是鯡魚店的夥計,母親費加-伊塔(Feiga-Ita)經營雜貨舖。夏卡爾(Marc

Chagall)日後將邁出大步,跨出傳統源遠流長的猶太村落,離開貧民區,開創他充滿想像的世界。

第一章 離開維捷布斯克

曾在1812年遭拿破崙入侵的維捷布斯克,生活冷酷而艱難。世紀之交的年代裡,這裡是沙皇俄國最大的猶太社區之一,猶太人幾乎占五萬人口的一半。貫串夏卡爾一生,維捷布斯克一直是他童年的珍愛形象。直到他晚年的作品中,仍不斷藉著畫筆,重現寒冷北國陽光下洋蔥頂教堂的記憶。

夏卡爾在九個孩子中排行老大,長期拿家人當繪畫的模特兒。他們構成他內在世界的一部分,以模特兒身分參與他的繪畫世界。1922年,他在自傳《我的一生》(Ma

Vie)中略帶幽默地描述自己貧窮卻溫馨的童年,日後成為他繪畫的素材。在這本自傳的獻辭中,他寫道:「獻給我的父母、我的愛妻,以及我的故鄉。」

在猶太傳統中成長

小夏卡爾誕生在一個貧窮的猶太區,靠近佩斯科瓦蒂克(Pestkowatik)大道,前面是監獄和精神病院。也許是命運的徵兆,他出生時拖了很久,遲遲生不出來,此時附近忽然發生大火,於是剛出生的嬰兒就被放在飼料槽中:「首先躍入我眼簾的是飼料槽,樣子簡單,呈正方形,一半凹進去,一半是橢圓狀,就是市集上普通的飼料槽。一放進去,整個飼料槽都被我填滿了。」《我的一生》於焉啟幕。

夏卡爾的祖父是猶太教堂的教師和唱經班成員,父親則是直率而沈默寡言的勞動者,夏卡爾日後常把他描繪為虔誠的猶太人原型:身穿長禮袍,套著祈禱者的圓翻領(帶流蘇的披巾),配戴祈禱用的經文帶,左臂上纏著祈禱用的經文護符繩飾,隨著聖詩誦唱的節奏,前後搖晃。

在那個貧困拮据的年代裡,婦女得艱辛地操持家務。夏卡爾的母親很能幹,原是遼茲諾(Lyozno)祭典屠戶之女。夏卡爾永遠感謝母親的一點,就是她即使不算鼓勵、也是接受了他想當畫家的志向:「是啊,孩子,我明白,你有天分……這種天分是從哪來的?」30年後,夏卡爾在自傳《我的一生》中回答了母親,他在書中驕傲地提及傑出的先祖塞加爾(Chaim

Ben Isaac

Segal),早在一百年前,烏克蘭的莫希列夫(Mohilev)一座美麗的猶太教堂的壁畫,就是出自這位祖先之手。

發現志向

1895年,夏卡爾年僅八歲,俄國爆發新一波的猶太大屠殺。夏卡爾擁有多方面才華,夢想同時成為歌唱家、舞蹈家、音樂家、詩人……和畫家。所有的親友、家務雜事和鄰近的街坊,後來都成為他描摩的對象:屠夫、警察、小販、理髮店、雜貨店、銀行、動物,都構成了他的藝術世界。

全家人虔誠遵循哈西德教派奠基於對鄰人之愛的教規。每個紀念活動,如:安息日(Sabbath)、普林節(Purim)、住棚節(Succoth)、贖罪日(Yom

Kippur)等都要受到尊重。父母都是文盲的小夏卡爾起先進入傳統猶太小學就讀,學習希伯來語和以聖經為根據的歷史。沙皇俄國禁止猶太小孩進入一般公立小學,但是母親憑一席酒菜,讓夏卡爾得以在13歲那年進入普通中學,學習俄語和幾何學。這段時期形塑了他意第緒語-俄語的雙語表達方式,後來又學會法語,使得他講話中帶有無法模仿的詞彙和口音,且因微微口吃更顯獨特。

▼ 書摘 2

啟蒙時期

1906年,19歲的夏卡爾進入畫家耶烏達‧潘(Yehuda

Pen)在維捷布斯克市中心自宅開設的畫室學畫,前後兩個月。俄語也說得不好的潘,是小有名氣的學院派風景畫和肖像畫家。這段短暫的學藝期為年輕的夏卡爾留下深遠的影響。尤其他筆下的猶太人肖像,在履行宗教儀式時所顯現的專注神情,使人聯想起耶烏達‧潘的一些肖像畫;〈閱讀摩西五書〉、〈闡述猶太法典他勒目〉、〈戴無邊圓帽的老人〉……這段師徒關係只持續了很短的時間,但戰爭期間又重新開始:1917年,他們分別為對方畫肖像。即使早在1906年,夏卡爾就已經開始使用狂放不羈的色彩和基本上揚棄寫實主義的手法,使畫面顯得奇譎怪誕:「在潘老師那兒,我是唯一用紫色作畫的學生,這招好像很大膽,於是從那時開始,我就不用交學費了。」夏卡爾的父親實在太窮了,供不起兒子的志向。於是為了賺一點微薄的工資,夏卡爾得去替一個攝影師修底片。1907年,夏卡爾口袋裡只有27個盧布,終於出發去俄國首都聖彼得堡。當時在涅瓦河(Neva)沿岸嚴格執行反猶太法令:只有持有特殊許可證的藝術家,才能在那裡居住。

藝術贊助人高德堡(Goldberg)律師名義上雇用夏卡爾為僕人,好讓他能在首都居留,並註冊進入入「帝國協會美術學校」學習修護美術品。然而有天晚上,夏卡爾因為沒有將過期的居留許可證換新,遭到了一頓毆打,還被關進監獄15天。

莫伊希‧塞加爾在聖彼得堡

夏卡爾很高興的發現了亞歷山大三世的博物館,看到修士畫家魯布列夫(Andrei

Roublev)的聖像畫,讚歎道:「我們的文藝復興開拓者契馬布耶(Cimabue)」。

年方20歲時,夏卡爾便受到美術學校的年輕主任羅里希(Nicolas

Roerich)極大鼓勵。1907年4月,羅里希讓夏卡爾得到緩征機會,隨後又免役,還獲得從1907年9月到1908年7月每月15盧布的助學金。

這位生平首次獲得優遇的年輕學生於是在這所私立美術學術待了一陣子,校長是受歡迎的風景畫家賽登柏格(Saidenberg),畫風是一般所謂的「巡迴畫派」。出身寒微、所受教育不多、又是外省人的夏卡爾生活十分拮据。他經常與其他窮人同享一張屋角的草墊子。在他的畫中,如同自傳《我的一生》所描述,那盞油燈和那把椅子成為他主要的象徵原型:「我不止一次懷著羨慕心情,注視桌上那盞點燃的煤油燈,暗自思忖,瞧,它燃燒得多麼自在愉快,它可以盡情的喝著煤油,而我呢……」

維納韋(Maxime

Vinaver)是1905年革命後所成立的下議院杜馬(Douma)中頗具影響力的民主派議員,也是聖彼得堡的希伯來歷史與民族誌協會的領導人物。他成為夏卡爾的導師,安排他住在自己所編的猶太政治雜誌《黎明》(Voshod)的辦公室裡。不久,茲凡思瓦藝術學校校長暨畫家巴克斯特(Leon

Bakst)接受他為學生。由茲凡思瓦(Elizaveta Nikolaievna

Zvantseva)創辦的這所藝術學校,因為在現代藝術上的創見與開放而聞名一時;學生包括托爾斯泰伯爵夫人和舞蹈家尼金斯基(Vaslav

Nijinsky)。

夏卡爾日後回憶,巴克斯特真正讓他感受到「歐洲氣息」,鼓勵他離開俄國去巴黎。從這段時期,夏卡爾開始脫離俄羅斯藝術圈,有別於那時當道的寓意畫像和某些藝術理論,夏卡爾已顯現其獨立的視野和孤僻的藝術形象,摒棄所有已知的藝術社團或藝術家團體,反倒使他有股傲然之氣。

投身俄國的現代藝術

夏卡爾在茲凡思瓦藝術學校學習了兩年,1909年春,當巴克斯特和畫家兼評論家貝努瓦(Alexandre

Benois)這兩位後象徵主義團體「藝術世界」(Mir Iskousstva)的創建者到巴黎與芭蕾舞編舞家佳吉列夫(Sergey

Diaghilev)會合時,夏卡爾便跟隨了更創新的藝術家多布金斯基(Mstislav

Doboujinsky),多布金斯基是第一個向他引介梵谷和塞尚作品的人。

1910年春,夏卡爾在前衛雜誌《阿波羅》(Apollon)首次展出作品,並首度以畫作支持新形式的藝術,這在當時奉行學院派的保守寫實畫家列賓(Ilya

Repin)看來,簡直是樁可恥的醜聞。

這種投入環境、體現時代精神的勇氣,可以視為全歐洲運動的一環。隨著1905年俄國在政治上的改朝換代,歷經幾次政治動盪後,藝術家們受到俄國向新潮流開放(尤其是向法國)的影響,重新組成前衛團體,反抗學院派。藝術雜誌在其中貢獻很大,它們刊登重要的藝術宣言,同時策畫畫展,比較俄法畫家的作品。因此,夏卡爾與同時期的畫家得以熟悉歐洲藝術令人眼花撩亂的發展,從野獸派的馬諦斯(Henri

Matisse)、德漢(Andre Derain)和烏拉曼克(Maurice

Vlaminck),以至德國的表現主義與義大利的未來派藝術家。

1907年在聖彼得堡,布流克(Bourliouk)兄弟與詩人馬雅科夫斯基(Vladimir

Maiakovskii)建立俄國第一個未來主義團體,隨後與其他叛逆的藝術家,如拉里歐諾夫(Mikhail

Larionov)、岡察洛娃(Natalia Gontcharova),馬勒維奇(Kasimir

Malevitch)和塔特林(Tatline)一起參加1909年成立的「青年聯盟」。同年,拉里歐諾夫、岡察洛娃在莫斯科舉行第二屆「金羊毛」畫展的開幕式,同時也舉辦「自由美學」畫展。夏卡爾是聖彼得堡這如火如荼的新原始主義運動的見證者和參與者,後來在旅居巴黎期間,他繼續為那些早期朋友策畫的俄羅斯前衛派畫展寄送自己的作品,其中包括了〈驢子的尾巴〉這幅畫。

夏卡爾的技法發展包括不同階段,從強烈的俄羅斯野獸派到布流克兄弟的「立體-未來派」都有,顯示他在當時那種無人能逃避、狂熱欣喜的氣氛下,也能融合各家觀點。

「不可為自己雕刻偶像,也不可作甚麼形像、彷彿上天、下地、和地底下水中的百物。」(〈申命記5:8〉)

夏卡爾很早就棄絕了猶太傳統中嚴禁一切描述人物形象的破除偶像原則。他後來成為說故事者和意象畫家,將直到那時仍尚受語言局限的形式表現,訴諸於對猶太教和聖經訊息的懷念:現實與傳奇、夢幻與寓意,總之是始終曖昧隱晦、反差強烈的主題。這股傾心於融合現實和非理性、可見與不可見、民俗和傳奇的現代藝術的信念,這個昇華自己的主觀意念以獲得象徵的多義性、超越其根源的文化和儀典世界的使命,成為他復國的基本信念。夏卡爾這個天生的猶太人,隨著時代推進,變成最廣義的教徒。他拒絕所有教義,但懷著對猶太基督教的抽象信仰,擁抱永恆的上帝和仁慈的宇宙。

從他最早的油畫(1907-09)中,可發現他在技法上有明顯進步:〈死神〉、〈鄉村園遊會〉、〈聖徒之家〉、〈婚禮〉、〈誕生〉,這些對家庭情景的追憶,也都是具有熱情內涵和心靈力度的隱喻性構圖。從這些作品沉重晦澀的色調來看,與其說接近西方,還不如說是更接近東方的傳統。畫中建築的外形加上扭曲的透視法,類似於樸素藝術(Naive)或新原始主義(neo-Primitivist)繪畫,而人物刻意放大比例的表現主義方式,創造出一種莊嚴而夢幻的抒情,這是在同時代畫家中見不到的。

他的筆觸雖還不夠出色,但手法卻很謹慎且經過深思熟慮,帶著驚人的自信。色調大體上是陰暗的,但也透過少數幾乎呈乳白色的平面區塊而使畫面亮了起來。他的構圖透過切割空間並以奇異角度安排散點透視關係,顯示出罕見的成熟。這個時期的品味反映在仔細的觀察和對細節的偏好,尤其是在布面油畫上。

▼ 書摘 3

「維捷布斯克,我要離開你了……」

1910年8月,幾個月來一直慷慨解囊、後來又持續到1914年的維納韋又資助夏卡爾一筆為數不多的費用。夏卡爾終於可以離開俄羅斯去巴黎了。這趟初旅標示著他生命中的轉捩點,因為夏卡爾決定在法國首都定居。他的命運就此改觀了……

一到巴黎,莫伊希‧塞加爾就取了法文名字,從此改叫馬克‧夏卡爾(Marc

Chagall)。他先借住在畫家愛倫堡(Ehrenburg)位於蒙帕納斯(Montparnasse)梅納街(Maine)18號的寓所裡。一如往常,他出入好幾所美術學校,包括一般通稱的「大茅屋」(Grande

Chaumiere)和「調色盤」(La Palette),任教的有勒‧福康尼耶(Le Fauconnier)、格列茲(Albert

Gleizes)、梅金傑(Jean Metzinger)和德‧謝貢查克(Dunoyer de

Segonzac)。由於經濟拮据,他只好在不用的布、床單,甚至自己的襯衫上作畫。在〈小提琴手〉這幅畫中,還隱約可見露出花邊裝飾的襯底。

比起去畫室上課,夏卡爾更喜歡去羅浮宮,他與同時代的歐洲畫家一樣,從未研究過古代大師的作品。法蘭德斯(Flanders)和義大利文藝復興之前的古典美學準則,以及法國的偉大古典畫家,都構築了他的美學觀,解放他的色彩靈感。德拉克洛瓦(Eugene

Delacroix)、傑利柯(Theodore Gericault)、庫爾貝(Gustave Courbet)、勒南兄弟(Le

Nain)、華鐸(Antoine Watteau)、烏切羅(Paolo Uccello)、福格(Jean

Fouquet)、夏丹(Jean Baptiste Chardin)……等,都是他的研究對象。

這段日子對離鄉背井、感到自我懷疑的夏卡爾來說,是段寂寞的時期。他喜歡在夜裡作畫,白天則去畫商伯恩罕(Bernheim)、杜杭-胡埃(Durand-Ruel)、佛拉(Ambroise

Vollard)的沙龍和藝廊,研究印象派畫家魯東(Odilon Redon)、塞尚(Paul Cezanne)、高更(Paul

Gauguin)和同時代畫家對空間和光的探索。他成為善於運用絢麗色彩的畫家,以驚人速度領悟野獸派的現代觀念。巴克斯特稱讚他:「現在你的色彩響亮了!」他從立體派借用解構的技巧,然而他仍懷疑這個技巧過於寫實。

桑德拉、阿波里奈爾與其他畫家

1911年底,這位被鄰居喊作「詩人」的畫家,遷居到「蜂巢」(La

Ruche),這是一棟塞滿了破舊工作室的建築,群集著貧窮的藝術家,包括雷捷(Fernand Leger)、雕刻家羅杭(Henri

Laurens)及許多外國藝術家;彼此往來,生活匱乏。還有夏卡爾的同胞:雕刻家阿奇賓科(Alexander

Archipenko)、查德金(Ossip Zadkine)、畫家蘇汀(Chaim Soutine),以及作家薩爾門(Andre

Salmon)、雅可伯(Max Jacob),他們日後都成為「巴黎畫派」(L’Ecole de Paris)的擁護者。

在「蜂巢」,夏卡爾認識了與他同齡的瑞士詩人桑德拉(Blaise

Cendrars),他為人熱情,喜歡到處旅行,曾待過聖彼得堡,也了解俄國。夏卡爾移居巴黎初期,兩人迅速結為好友。桑德拉彷彿一把「光明熾熱的火焰」,與夏卡爾同甘共苦,成為他知性上的良師,還介紹他認識法國畫家德洛內(Robert

Delaunay)和其俄裔妻子桑妮亞‧特克(Sonia Terk)。

當時桑德拉為夏卡爾的許多畫作構思出標題:〈獻給未婚妻〉、〈獻給俄羅斯、驢子和其他人〉、〈詩人,三點半〉……還將《快活詩集》(Poemes

elastiques)中的兩首詩獻給夏卡爾,並在〈西伯利亞散文〉中聲稱:「就像我的朋友夏卡爾一樣,我可以創作出一連串錯亂顛狂的畫面。」

1912年,桑德拉也介紹他認識詩人阿波里奈爾(Guillaume

Apollinaire):「這位溫柔的宙斯﹝…﹞,用詩句、數字和躍動的音節,為我們照亮道路。」他造訪夏卡爾畫室的過程足堪寫入歷史:「阿波里奈爾坐了下來,像捧著一套全集似地捧著自己的肚子﹝…﹞他漲紅臉,鼓起腮幫子,微笑地囁嚅著:『超自然!……』」他猜到畫家對「真實」所持的曖味態度。這個字眼也暗示著夏卡爾充滿力量而折衷的意象,出自如夢般的無意識。夏卡爾後來將〈亞當與夏娃〉這幅畫獻給阿波里奈爾、桑德拉、卡努多(Ricciotto

Canudo)和瓦爾登(Herwarth

Walden)。此作代表他創作中獨一無二富象徵性的敬意,流露出對四位熱情支持者的感激之情。

阿波里奈爾收到夏卡爾用紫色墨水所畫的肖像後,回贈他一首詩〈侯索吉〉(Rotsoge;法國超現實派詩人布荷東﹝Andre

Breton﹞稱之為「本世紀最自由的詩!」),竟是草草寫在一張菜單背面!可惜的是,夏卡爾1914年在瓦爾登位於柏林的「狂飆」(Der

Sturm)畫廊舉辦生平首次個展,阿波里奈爾之前曾承諾要寫展覽介紹,卻從未寫出。

「巴黎,有著獨一無二的鐵塔、絞刑架和摩天輪的都市」(桑德拉)

1910至14年間的蒙帕納斯,充滿了藝術家、詩人和波西米亞人,他們以自己獨特的方式,重新定義藝術的概念。之前曾被忽視的畫家如塞尚、高更和梵谷,以及晚期野獸派的狂暴色彩、立體派的激進意向、未來派勃發而出的宣言、奧菲主義(Orphism,色彩立體主義)的誕生,對夏卡爾這麼一個在繪畫感悟上正處於激烈動盪期的畫家來說,都是具決定意義的事件,他渴望在造型形式中確立自己的風格。必要的決裂讓他擺脫色彩的桎梏,簡潔而肯定地去實踐立體派的解構及效果,創作色塊狀的作品〈亞當與夏娃〉、〈各各他〉或〈耶穌受難像〉(1912)。

〈各各他〉是夏卡爾第一幅受猶太-基督教啟發的傑出油畫,代表最初超然的告解,色彩上也顯示出夏卡爾與同時代德國表現主義畫家及瑞士超現實畫家克利(Paul

Klee)的連結。

特別的是,在德洛內和福康尼耶的堅持下,這件作品首先入選1912年秋季沙龍,1913年9月與〈獻給俄國、驢子和其他人〉及〈獻給未婚妻〉一起入選柏林第一屆「德國秋季沙龍」,於「狂飆」(Der

Sturm)展出,後來被「藍騎士」(Der Blaue Reiter)畫派的贊助人、柏林收藏家科勒(Bernard

Kohler)買下。

跟德洛內、馬庫西(Louis Marcoussis)、格列茲、拉弗里奈(Roger La

Fresnaye)、梅金傑和勞特(Andre

Lhote)一樣,夏卡爾也深入探索現代性的主題:〈艾菲爾鐵塔〉、〈摩天輪〉、〈窗外的巴黎〉。巴黎在夏卡爾這個俄國人眼中,具體表現了「光與色彩的驚人自由」。在豐富多元的社會政治背景下,兩種主題不斷出現:動物(母牛、公牛、山羊……)和頭倒置或身首分離的人物。夏卡爾用這種不合邏輯的抒情方式創新繪畫形式,日後還大量應用。

但25歲的他拒絕加入任何派別的藝術家團體,始終保持獨立不群的眼光,忠於自己的記憶。這種性格特徵,說明他仍想保有俄國人和猶太人的背景,廣義而言,就是刻意擺脫巴那斯派(parnassien)的巴黎腔,專注於聖像寓意畫。獨處畫室中,夏卡爾的思緒回到維捷布斯克(〈牲畜商〉與〈獻給俄國、驢子和其他人〉)和猶太人日常的宗教儀式(〈祈禱的猶太人〉)。移居巴黎的他已與這種儀式隔絕,巴黎的猶太人已愈來愈被同化而不奉行教事了。「我從俄國帶來創作主題,而巴黎則賦予它們光。」當時一位年輕記者、自由浪漫的思想家盧那察斯基(Anatoli

Lounatcharski)寫了篇讚揚夏卡爾的文章刊登在基輔一家報紙上,而那位聖彼得堡的贊助人維納韋也幾次來到巴黎,對夏卡爾的作品深表滿意。

「我的藝術也許是荒誕的藝術,宛如一泓閃亮的水銀、一顆藍色靈魂迸發在畫布上」

於是夏卡爾的畫作彷彿夢境中的城邦,一些幻想人物出現在熟悉的萬神廟中,在樅木屋間大聲叫罵,寄宿的小提琴手、遮篷馬車、裝扮的母牛、點燃的燭台,茅屋頂上或金色圓頂上喝醉的士兵:如此眾多色彩繽紛、離奇可笑的熟悉形象,在生活與夢境的交織中發出聲響……茶炊的呼呼聲、雪橇的滑動聲、孩子的哭鬧聲,擠奶時散發的乳香是如此樸實愉悅,唯有夏卡爾能透過許多小幅不透明水彩畫來表現。令人不禁疑惑,他與「關稅員」盧梭(Henri

Rousseau)的作品間那種遙遠的關係,是否啟發了阿波里奈爾寫出〈侯索吉〉中的哀傷詩句?

此外,很明顯的是,透過烙印著家鄉文化的想像世界,夏卡爾的作品為當時主導巴黎的立體派引入新的平衡。還有哪位畫家和詩人能以如此眩目的方式,為立體派的視覺語言注入新生命呢?德洛內等友人們驚訝於他精妙的幾何構圖,更震懾於其色彩的明亮,這些色彩因畫面融合了俄羅斯民間傳說軼事、非理性、心理異象而更顯強烈,照布荷東所說,這是「完全抒情的迸發。」相反於法國繪畫的和諧感,夏卡爾的畫呈現出一種平靜與世俗的愉悅。

「我的畫是占據我內心意象的安排」

立體派對於夏卡爾的影響,表現出來的不太是分割平面與形體、在同一平面上將不同元素重新並陳之類的技巧。他的畫面如同心理平面,夢想與現實以音樂的節奏聚集,捕捉了他對世界事物的重組結果,並藉由一連串隱喻,呈現出一種世俗的真實。

〈七根手指的自畫像〉描繪盛裝的畫家坐在畫架前,背對窗子,窗外可見艾菲爾鐵塔散發的光芒,而畫家正在畫〈獻給俄羅斯、驢子和其他人〉──奇幻版的維捷布斯克──在他頭的右邊,勾起記憶的雲霧中,浮現一座東正教教堂的清晰回憶。牆上有希伯來文字母:左邊是「巴黎」,右邊是「俄羅斯」,反映了他借用自立體派拼貼文字的現代美學技法,也是離鄉背井的青年時期、孤獨遊子的精神文化的(憂鬱?)自白。過去和現在並陳為一幅整體的意象,粧點以自身無意識的色彩,成為純詩意的語言。

因此夏卡爾作品中的變形,所具有的意義和同時代畫家(如畢卡索)不同。為了召喚回憶,畢卡索採取了重組的方式,而夏卡爾卻將真實事物並置與交疊,如同在夢醒後進行精神分析,而重新體驗。這種展示夏卡爾自我的魔法,在〈孕婦〉一作中重演。愛的幻想、想像和鄉愁,意在弦外地揭示畫家的贖罪形象,畫家本人的形象也在畫面右下方出現。

墨水和畫筆

旅居巴黎期間,夏卡爾的作畫技巧更加精進。他在一張張小畫紙上,用鉛筆或墨水快速畫下各種想法的草圖,毫不遲疑,也從不修改。幾幅大型素描、少許水彩,加上油畫,就是他在巴黎期間的每日生活內容。

由於貧窮,他在進行大幅油畫前,會先在卡紙上畫出小而詳盡的水彩作為草圖。他喜歡在各個方向上作畫,像個「修鞋匠」。這就加強了中心部分的重要性,減弱上下部分的意義,〈神聖趕車人〉(1912)被瓦爾登在柏林買下,便徵得畫家同意,以上下顛倒的方式懸掛。

夏卡爾也寫些手記,大半是俄文,偶爾用意第緒語,有時也用法語。他寫滿好幾本詩歌筆記,俄國風味十足,風格極為華麗,特色在使用故國的象徵和俚語。

巴黎的生活改變了他的個性。維納韋按月寄給他助學金,使他生活不虞匱乏,而同期畫家對他真心推崇,也讓他雄心勃勃……甚至還會炫耀。跟其他同學一樣,他一開始學畫的那幾年,就會面對鏡子練習,但從1910年代起,他的自畫像數量日益增多,自戀得讓他與同儕格格不入。這一來是因為他在異國(使用他不熟悉的語言)對身分認同的追尋,二來也想展現自己的多方面才華。

這些年,夏卡爾的友人如詩人雅可伯、評論家薩爾門和《歡樂山!》(Montjoie!)雜誌創辦人卡努多,他們的支持也讓夏卡爾日益得到大家認可。儘管收藏家杜賽(Jacques

Doucet)因為他人的忠告,對夏卡爾的作品不感興趣,但夏卡爾還是於1914年4月30日與畫商馬貝爾(Charles

Malpel)簽下第一份合約。待夏卡爾回到俄羅斯時,已是具有地位、載譽而歸的著名畫家了,於是敢在政治對手面前直抒己見。

▼ 書摘 4

柏林之旅

1914年春,夏卡爾前往柏林,參加「狂飆」畫廊為他與克利和庫賓(Alfred

Kubin)所舉辦三人聯展的開幕,隨後就是他的首次個展。1910年,「狂飆」創辦人瓦爾登成為表現主義代言人,1912年則為未來派代言,是柏林的藝評界領袖人物,除了「橋派」(Die

Brucke)和「藍騎士」的成員外,他也因推介最創新的外國藝術家:薄邱尼(Umbertto

Boccioni)、康丁斯基(Wassily Kandinsky)、德洛內、雅倫斯基(Alexei

Jawlensky)……而知名。夏卡爾從巴黎帶來藝術的嶄新視覺語言──約150幅紙面作品和40幅布面油畫──對於擁有德國表現主義者馬克(Franz

Marc)的當地大眾來說,自然不會受到忽視,畫展非常成功。「我的畫作在郵政街引起觀眾興趣。但就在咫尺,士兵卻在向砲筒裡填砲彈。」阿波里奈爾的詩〈侯索吉〉充作畫展的序言。他拜訪柏林期間,結識了一些評論家,參觀博物館及卡西雷(Paul

Cassirer)畫廊所策畫的梵谷回顧展。

夏卡爾沒有察覺到戰爭的喧囂,於1914年6月15日畫展開幕後的次日,就動身回維捷布斯克,因為他想探望家人,以及「戴黑手套」的未婚妻蓓拉‧羅森菲特(Bella

Rosenfeld),她已足足等了他四年。夏卡爾將三年來完成的作品悉數留在柏林和巴黎。儘管他當初只辦了三個月的簽證,卻在俄國一直待到1922年……

返回維捷布斯克,與蓓拉重逢

「我知道她就是我的妻子。」蓓拉出身中上階層的商人家庭,在莫斯科受過良好教育。從1909年兩人第一次相遇,出身較為卑微的夏卡爾,就在心中把這位亮眼的美女理想化了;而她則被夏卡爾的機靈所征服。蓓拉有教養、目光敏銳,她對歐洲古典繪畫、戲劇和詩歌的熟稔(後來她向夏卡爾推介法國詩人波特萊爾﹝Charles

Baudelaire﹞的作品),是他們熱情持續30多年的主因。

他們的相遇在兩本動人而互補的書中有詳細描述,一本是夏卡爾的自傳《我的一生》,另一本是蓓拉所著、於1939年題獻給夏卡爾《燃燒之光──初遇》。這兩本書深刻表現出牢牢繫住這兩人──如此相異,卻又如此熱情──的愛。

這段婚姻持續到1944年9月的悲劇發生為止,當時蓓拉隨夏卡爾流亡到美國,但不幸染疾,加上照顧不周,不斷舊病復發後去世。他們在1915年7月25日舉行宗教儀式的婚禮,蓓拉於次年生下女兒艾達(Ida)。女兒成為夏卡爾一生中不可或缺的人。她在讓父親作品得到舉世認可上,扮演了決定性的角色,展現出她全力以赴、奮戰精神,以及高雅的品味。蓓拉和艾達這兩位女性也一直齊心協力去愛、保護和捍衛她們的愛人和父親。

第一次世界大戰期間,夏卡爾斷斷續續在維捷布斯克和聖彼得堡(1915年改名彼得格勒﹝Petrograd﹞)度過。他同時經歷四次革命:造型藝術、戲劇、政治與社會革命,以及猶太現代化革命。他是這四次革命感受最深最廣的見證者和參與者,直到他最終被迫流亡異域。

這位年輕的一家之主當時如何決定去向?是當俄國人?法國人?猶太人?歐洲人?無神論者?藝術家?政治家?內心諸多選擇,他都得傾聽與回答,找到一條出路,直到1922年放棄國籍為止。值得一書的是,一次大戰結束回到巴黎後,他陸續為果戈里(Nicolas

Gogol)的《死靈魂》(Les Ames mortes)、拉封登的《寓言詩》(Les

Fables),以及《聖經》畫插圖。如此興趣多元、不肯放棄任何一種的堅持,或許就是夏卡爾能超越民族主義和美學潮流,至今仍能直指人心的原因吧。

戰時的俄國

1914年8月,德意志和奧匈帝國向俄國宣戰。夏卡爾被困在故鄉,幸虧內弟雅科夫(Iacov

Rosenfeld)這位出色的經濟學家幫助,才得以免服兵役,為彼得格勒戰時經濟部的雜誌工作。這段期間,他記滿九本筆記中的第一本,於1923年成為《我的一生》的手稿。

夏卡爾很高興工作表現得到認可,還因此打進文壇:馬雅科夫斯基、葉賽寧(Sergey Esenin)、布洛克(Alexander

Blok)和年輕的巴斯特納克(Boris Pasternak)等詩人、作家,鼓勵他發表文章來確立地位。

回到維捷布斯克這個遠離前線的孤寂晦暗小城後,夏卡爾與家人團聚,畫出反映家庭生活的作品:〈麵包坊〉、〈廚房〉、〈草莓〉、〈鈴蘭花〉、〈窗景〉,以及親友們的肖像。在這些充滿溫柔與感傷的「文件」(按夏卡爾的話說)中,法國的現代主義被遺忘了。夏卡爾再度直接面對現實,超越了卑微的主體,捕捉到一抹神祕和無盡的溫柔。然而,傷兵湧入、貧窮、寒冷、被拆散的家庭,使維捷布斯克成了陰鬱的所在。〈士兵的訣別〉、〈傷兵〉、〈救護站〉、〈麵包〉等作品,形成一段人類苦難的痛楚編年史。一系列中國墨水繪成的小插圖,道盡戰爭的恐怖,刻畫出人類的絕望。

「沒有人比夏卡爾這位痴迷上帝的人,更具卓越的想像力了」(埃夫洛斯﹝Abram Efros﹞)

從戰爭初期,猶太人就都被懷疑是間諜,於是俄國參謀部下令:靠近前線的居民須於24小時內撤離。1915年5月,超過20萬的猶太人被趕出立陶宛。維捷布斯克接收了成千上萬的難民。在這種可怕的局勢下,夏卡爾重新找回哈西德教派的根,其中無涉宗教。1914到17年間,一系列令人印象深刻的沈靜作品,表達了他對那些巡迴佈道的猶太老人的尊敬和同情,他的家人在戰時自願收容這些老人。〈手拿檸檬的拉比〉、〈祈禱的猶太人〉、〈嗅鼻煙〉、〈穿紅衣的猶太人〉、〈公墓大門〉、〈庫巴〉、〈猶太教堂〉等畫作,顯露了他對猶太教法典的皈依,其中〈普林節〉、〈住棚節〉、〈結芧節〉、〈娃娃車〉等本是一幅壁畫的草圖,原訂1917年繪製於彼得格勒一座大猶太教堂內。但2月的最初幾場暴動,使得這幅裝飾畫無法完工。他採取一種類似希伯來文字母的銳利線條風格,用墨水創作小幅構圖,作為三部意第緒語文本的插圖,一本是佩萊茨(Peretz)的小說《魔術師》,兩本是尼斯特(Der

Nyster)的敘事詩《與公雞為伴》和《與小山羊為伍》。同時,他還畫一系列出生小城的畫,非常成功,這些畫先在戶外寫生,然後移至畫室完成。在〈紅色大門〉、〈灰色房子〉及〈藍色木屋〉的自然風景──以燦爛色彩畫出俄國式木屋──借用立體派手法,轉換為詩意而夢幻的現實。

1916至17年,夏卡爾辦了幾次畫展,以不滿30歲的年齡,他已經是那一代受到肯定的重要藝術家之一。無論在彼得格勒或莫斯科,還是在多比契那(Dobychina)沙龍或「方塊J」俱樂部,他都受到大家尊敬。很多想設立猶太博物館的大收藏家,如莫羅佐夫(Morozov)、維索茨基(Wissotzky)、卡甘-查布柴(Kagan-Chabchai),也都收購他許多作品。

撇開令人沮喪的外面世界,這段戰爭時期是夏卡爾對蓓拉愛意深濃的幸福時光,他創造出溫柔而歡樂的傑作──四小幅〈戀人〉系列(以〈獻給我的妻子〉標題合併成套畫),還有內容奇特、色彩明亮的大幅油畫:〈著白翻領的蓓拉〉、〈飛翔在城市上空〉、〈高舉酒杯的伉儷〉、〈生日〉,都是受到蓓拉啟發,將他的情感形諸於畫中。

美術人民委員

儘管局勢混亂,1917年爆發的十月革命,對全俄國的猶太人是一次大解放。在新一波反猶太風潮來臨前,他們終於獲得平等的公民權。

第一本夏卡爾的專著出版(作者為埃夫洛斯和圖根霍德﹝Yakov

Tugendhold﹞),加上彼得格勒美術館的「第一屆革命藝術官方展覽」,有一整個展覽室被指定展出他的作品,接著,夏卡爾意外獲得政治上的成就:「(1918年8月)在米夏洛斯基劇院,演員和畫家齊聚一堂,希望能成立藝術部。「我以旁觀者的身分參加,突然間,卻聽見一群年輕藝術家提名我當部長。」梅爾荷(Meyerhold)代表戲劇界,馬雅科夫斯基領導文學界,夏卡爾負責美術界。夏卡爾聽從蓓拉勸告,婉拒邀請。

他比較想去布爾什維克的新都莫斯科,與盧那察斯基重逢,盧那察斯基沒有忘記兩人在巴黎的會面,而且幾度給了夏卡爾可貴的支持。盧那察斯基被選為教育與文化人民委員,是列寧的親信,1918年當上了克里姆林宮文化藝術部部長。1918年9月12日,夏卡爾被任命為美術人民委員,「負責維捷布斯克省藝文事務」,受命在維捷布斯克設立美術學院、博物館,召開學術會議及其他藝術活動。這段經驗,以熱情的雄心起始,最後卻以苦澀和幻滅收場。

▼ 書摘 5

「維捷布斯克開始行動,革命的藝術在省的這方贏得勝利」

1919年1月28日,規畫的藝術學院和博物館在革命軍徵用的前銀行家維什尼亞克(Vishniak)故居揭幕了。夏卡爾再那兒所辦的第一個展覽,是展出當地藝術家的作品。

11月6日,十月革命一周年,夏卡爾不遺餘力地張羅,展現了非凡的組織長才。全城掛滿旗幟,動員了包括艾克斯持(Alexandra

Exter)、斯特倫柏格(David Sterenberg)、阿特曼(Nathan

Altman)在內的所有藝術家。七座凱旋門建在各主要街道上,廣場上拉起350幅標語,玻璃櫥窗掛上花環,電車插上彩旗,真正是所謂的「街頭藝術」。夏卡爾則捐出幾幅水彩畫,放大成宣傳旗幟:「前進,向王宮宣戰!」……他還在《藝術革命》上發表一篇文章,引起許多回響。

從「自由學院」到「絕對主義學院」

夏卡爾在學校事務上表現出極大的雄心和想像力,獻身無產階級革命,在各方面都堪稱典範。「自由藝術學院」是維捷布斯克唯一的藝術創作場所,很快就招收到600名以上的學生。任教的包括耶烏達‧潘及來自首都的畫家多布金斯基、普尼(Ivan

Puni,即Jean Pougny)、羅姆(Alexandre Rom),在各個公共畫室裡,進行各種研討和辯論。李思茲基(El

Lissitzky)領導版畫室,夏卡爾則和彼得格勒當局派來的埃莫拉娃(Vera

Ermolaeva)一起主持油畫室。埃莫拉娃和李思茲基隨即策動頗有領袖魅力但惡毒的馬勒維奇,以資深教授身分公開仇視夏卡爾。這位絕對主義(Suprematism)的領導者剛展出一系列〈白底色上的白色方塊〉,宣揚激進的構成主義(Constructivism)和革命的教條主義,夏卡爾之前早已受到門外漢和布爾什維克黨員攻擊而元氣大傷,敵人實在太多了。

數月後,夏卡爾從莫斯科為學校「領取麵包、顏料和經費」回來後,就被迫去職,遭「朋友們」開除了。在他出差期間,這些所謂的朋友早已把學校改成「絕對主義學校」了。

最後一站:莫斯科

1920年5月,夏卡爾和家人決定離開維捷布斯克,前往首都莫斯科,那裡正醞釀著要成立俄國前衛劇院。蓓拉熱中舞台藝術,自然也贊成這個決定。

1920年,在內戰正熾的喧囂及嚴重的饑荒中,夏卡爾的聲望達於頂點。他雖因拒絕接受藝術上的革命戰敗者合約而遭人懷疑,但在國際上卻聲譽不墜。這段期間,夏卡爾參與了幾齣舞台劇的設計工作,包括為果戈里的革命諷刺劇《欽差大臣》,以及斯坦尼斯拉夫斯基(Stanislavski)劇院上演辛吉(Synge)的《西方世界的江湖藝人》設計布景。

儘管他反對絕對主義,但這段短暫的時期,他藉由對造型構圖的質疑,以及為劇院空間創出新方向,見證了如塔特林作品的「革命風格」的盛行。夏卡爾用實驗性的抽象幾何圖形和不同的平面,開拓新風格,達到了布爾什維克批評者的一般標準。

歷經幾次嘗試後,莫斯科國立猶太劇院的年輕院長格拉諾夫斯基(Alexei

Granovski)於1920年11月聽從埃夫洛斯建議,請夏卡爾設計新的舞台布景。為了紀念1916年去世的知名意第緒語作家暨劇作家阿萊赫姆(Sholem

Aleikhem),1921年1月1日首度上演三齣短劇:《錢》、《馬澤托夫》與《謊言》,後合併成《縮影》一劇。夏卡爾謝絕訪客,日以繼夜工作了兩個月,在草圖中「裝飾」了整個舞台空間。一座被沒收的貴族宅邸被改造為可容納80位觀眾的劇院。

這個被朋友和敵人們戲稱為「夏卡爾的包廂」,是由九幅巨幅壁畫組成,其中七幅保存至今:中央主畫〈猶太劇的序幕〉(3公尺×8公尺);帶狀裝飾畫〈婚禮筵席〉(8公尺長);四幅護壁畫〈文學〉、〈戲劇〉、〈音樂〉、〈舞蹈〉,最後是〈舞台之愛〉。夏卡爾用意第緒語畫出戲劇中的視覺「宣言」:「這是撼動古老猶太戲劇、其心理自然論、其假鬍鬚的機會。在這裡,至少在牆上,我可以自由表現我認為民族戲劇重生所不可或缺的東西。」

在革命的背景下,這個強調民族文化認同凌駕俄羅斯中央霸權的作品,產生了爆炸性的效果。夏卡爾愈加有被放逐之感,他的舞台設計不被理解,也沒有拿到酬勞;隨著每一天過去,他的畫作便遭受到羅荃科(Alexandre

Rodtchenko)、康丁斯基、馬勒維奇愈來愈猛烈的抨擊,列寧也嚴厲批評他是「精神錯亂的左派份子」。到了1921年冬天,夏卡爾被人民教育委員會降級,安排他去莫斯科近郊的馬拉科夫(Malakhovka)和第三國際教養院,教戰爭孤兒繪畫。處境孤單不堪一擊。

「我離開俄國不是因為政治,而是為了藝術」

不被理解、遭人敵視和排擠,政治氣氛詭譎,加上饑荒,令焦慮而苦澀不安的夏卡爾預感到自己即將大難臨頭,於是寧可選擇流亡。翌年夏天,離開俄國的機會來了:立陶宛的大使暨詩人巴楚薩蒂斯(Jurgis

Baltrusaitis)為他在考納斯(Kaunas)辦畫展。夏卡爾一拿到盧那察斯基批准的簽證和大約20幅油畫的出口許可後,立刻動身。

畫展開幕幾日後,他從里加(Riga)登船去柏林,妻女不久也到柏林與他會合。那時他35歲,新生活正在前方等著他。